Cercherò di esporre i caratteri fondamentali dell’emigrazione italiana in Africa dall’inizio dell’Ottocento fino ai giorni nostri, prendendo in considerazione dapprima l’andamento generale del fenomeno e poi alcuni casi geografici specifici (Tunisia, Egitto e Libia).

Innanzitutto guardiamo alla consistenza del fenomeno e tracciando un primo quadro comparativo con l’emigrazione italiana direttaverso il continente americano e verso il resto d’Europa: nel periodo del «grande esodo», tra il 1876 ed il 1915, quando ad espatriare furono in 14 milioni, il 54,5% si diresse in America, il 44% in Europa, e solo l’1,5%, pari a 210 mila persone, in Africa; tra il 1916 ed il 1942, la percentuale di coloro che emigrano nel continente africano raddoppiò, passando al 3%, corrispondente però solo a 120 mila individui a fronte di un numero di espatri di poco superiore ai 4 milioni, mentre il 51,5% si trasferì nel resto d’Europa ed il 44% nelle Americhe; infine, tra il 1946 ed il 1976, quando dalla penisola se ne andarono quasi 7 milioni e mezzo di italiani, il 68,5% si recò in Europa, il 25% in America, e solo l’1%, pari a 75 mila, in Africa.

Continue reading

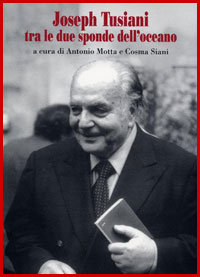

Joseph Tusiani tra le due sponde dell’oceano, a cura di Antonio Motta e Cosma Siani, “Il Giannone”, 5, 9-10 (2007) San Marco in Lamis, Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Giannone” – Centro di Documentazione Leonardo Sciascia/Archivio del Novecento, 2007, 401 pp.

Joseph Tusiani tra le due sponde dell’oceano, a cura di Antonio Motta e Cosma Siani, “Il Giannone”, 5, 9-10 (2007) San Marco in Lamis, Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Giannone” – Centro di Documentazione Leonardo Sciascia/Archivio del Novecento, 2007, 401 pp.